Berita / Bang Tungkot /

Pionir Ekonomi di Degraded Land

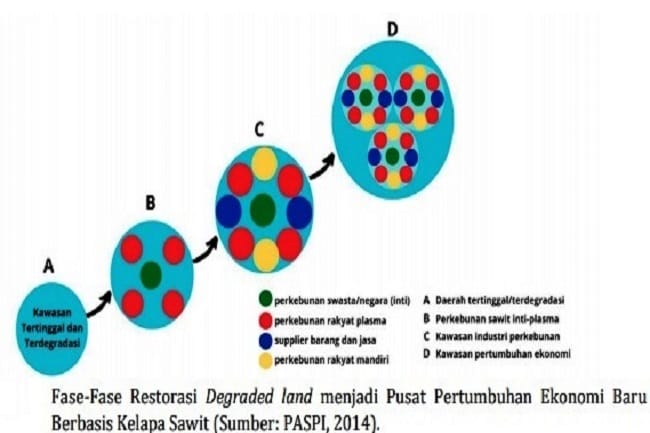

Fase yang dilakukan untuk merestorasi degraded land. foto: PASPI

Tiga puluh tahun lalu, kampung bernama Pantai Cermin di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau, itu hanya kampung terisolir yang penduduknya bergantung pada hasil ikan di Sungai Tapung yang mengalir di sana atau kayu hutan di lahan HPH milik PT Nanjak Makmur, begitu juga Bencah Kelubi yang menjadi salah satu dusunnya.

Sungai Tapung tak hanya jadi tumpuan hidup, tapi juga menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat di sana untuk mengenal dunia luar. Baik itu ke Pekanbaru yang menjadi muara Sungai Tapung dan selanjutnya dilanjutkan oleh sungai bernama Sungai Siak, maupun ke Petapahan yang saat itu sudah memiliki akses jalan darat ke Bangkinang ibukota Kabupaten Kampar.

Tapi setelah program transmigrasi masuk, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V menghadirkan kebun Sei Garo dan Sei Galuh, PT Sinar Mas menghadirkan Ramajaya Pramukti dan Rama Kiri, semua perlahan berubah.

Pasar Minggu yang hanya pasar tradisional, berubah menjadi pasar dengan deretan ruko. Sejumlah toko grosir pun ada. Begitu juga di Desa Sari Galuh atau yang dikenal dengan Majapahit, Flamboyan di sisi Utara --- Sei Garo --- juga berkembang pesat, perkembangan Flamboyan bahkan lebih pesat dari pasar-pasar yang ada di kawasan transmigrasi di Tapung.

Tapung hanya salah satu gambaran dari ratusan bahkan ribuan daerah terisolir yang berkembang oleh hadirnya perkebunan kelapa sawit di lebih dari 134 kabupaten kota di Indonesia.

Di negara berkembang seperti Indonesia, tidak sulit menemukan titik nol perekonomian karena masih banyak daerah-daerah yang baru memulai putaran roda kegiatan ekonominya. Daerah dimaksud tentu bukan di perkotaan, tapi di kawasan perdesaan.

Beda dengan di negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, sudah sulit menemukan bagaimana kegiatan ekonomi dimulai atau titik nol perekonomian. Seperti apa roda ekonomi mulai berputar; Say’s Law yakni “supply creates its own demand”, cuma bisa ditemukan pada textbook dan tidak lagi ditemukan dalam dunia nyata.

Di Indonesia, pengembangan perkebunan kelapa sawit bisa disebut sebagai pioner kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sebab perkebunan kelapa sawit umumnya dikembangkan di daerah-daerah pelosok, pinggiran, daerah tertinggal, dan degraded land, yang sebelumnya belum ada kegiatan ekonomi yang dikembangkan di daerah itu. Bahkan daerah tadi boleh dibilang "kota mati" karena tidak berpenghuni atau penduduknya sedikit.

Perkebunan kelapa sawit menjadi mesin ekonomi pertama di daerah degraded land dan menghasilkan “kue ekonomi” yang kemudian dinikmati oleh masyarakat sekitar. Baik berupa kesempatan kerja maupun pendapatan.

Kesempatan kerja dan penciptaan pendapatan ini selanjutnya memutar roda sektor ekonomi lainnya sehingga dampaknya lebih luas dan beragam.

Degraded land atau degraded region yang saya maksud adalah merujuk pada suatu pelosok, pinggiran, terisolasi, semak belukar, hinter land, jarang bahkan belum berpenduduk, dan infrastruktur belum tersedia. Daerah ini juga bukan hanya terdegradasi secara ekologis, tapi juga terdegradasi secara sosial dan ekonomi.

Simpelnya, degraded land itu belum terjangkau pembangunan secara alamiah sehingga pengembangannya sangat terbelakang.

Bekas logging dan bekas tambang menjadi salah satu gambaran degraded land itu dan dalam ilmu ekonomi regional dikenal juga sebagai ghost town.

Sekitar tahun 1960-1990, logging masif terjadi di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (Forest Watch Indonesia, 2001). Dampaknya, degraded land terjadi. Inilah yang kemudian menjadi sumber utama asal muasal lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu.

Adalah hasil studi Gunarso et al. (2013) yang menghamparkan bahwa sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berasal dari degraded land itu.

Adapun proses perkebunan kelapa sawit dalam merestorasi degraded land menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah di Indonesia, bisa dibagi dalam tiga fase proses pembangunan (lihat gambar); fase perintisan, fase percepatan dan fase pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Fase Perintisan (A dan B) adalah fase awal calon lokasi (degraded land) yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Model yang mewajibkan petani sawit rakyat dimitrakan dengan korporasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di degraded land.

Kebijakan ini tentu menjadi kebijakan pemerintah yang sangat tepat untuk mendukung pembangunan degraded land sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat (petani sawit).

Dari 1980, perkembangan PIR dimotori oleh Badan Usaha Milik Negara Perkebunan (PTPN) sebagai inti dan petani dari masyarakat sekitar sebagai plasma, baik pada era PIR Lokal, PIR Kredit Koperasi Para Anggota (KPPA) maupun PIR Transmigrasi (Badrun, 2010; Sipayung, 2018; Apresian et al., 2020).

Eks-pola PIR saat ini banyak dijumpai di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Seiring waktu, pola PIR ini kemudian diadopsi oleh perkebunan swasta di berbagai daerah.

Kenapa pembangunan perkebunan kelapa sawit pada daerah degraded land disebut sebagai pioner pengembangan ekonomi lokal?

Sebab segala akses dibangun di sana. Pertama adalah membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk jalan masuk (access road) dan jalan antar blok-blok usaha tani (farm road).

Sekitar 35 persen investasi awal pembagunan perkebunan sawit pada degraded land adalah untuk infrastruktur, perumahan, dan fasilitas sosial atau fasilitas umum (PASPI, 2014).

Selanjutnya land clearing, penanaman kebun, pembangunan perumahan karyawan, fasilitas sosial dan kemudian membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Kelapa sawit tumbuh, roda restorasi degraded land pun mulai berputar dan putarannya makin lama makin cepat dan meluas. Aktivitas ekonomi antara degraded land dengan daerah lain mulai terjadi.

Fase kedua adalah Percepatan (bagian C pada Gambar). Berkembangnya perkebunan inti dan/atau korporasi yang melibatkan petani plasma pada daerah degraded land, ternyata telah memancing banyak imvestasi muncul.

Mulai dari perkebunan kelapa sawit petani sawit mandiri (swadaya), usaha kecil-menengah hingga korporasi swasta.

Terbukanya akses jalan masuk, adanya jaminan pasar Tandan Buah Segar (TBS) pada PKS dan keberhasilan petani terdahulu, telah menjadi magnet bagi pelaku usaha lain --- petani sawit swadaya --- UMKM maupun korporasi sawit baru untuk masuk dan berinvestasi di wilayah sekitar perkebunan kelapa sawit (PASPI, 2014).

Di fase ini, setidaknya ada dua model perkebunan kelapa sawit yang berkembang; perkebunan inti-plasma beserta petani sawit swadaya di sekitarnya, dan korporasi perkebunan sawit dengan petani sawit swadaya di sekitarnya.

Bentuk investasi lainnya yang juga muncul adalah pembangunan pelabuhan CPO yang dilengkapi dengan fasilitas tanki timbun dan bongkar muat.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan kedua pola itu juga terus tumbuh secara meluas dengan tidak hanya memanfaatkan degraded land yang ada di Sumatera Utara, tetapi telah meluas ke Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di daerah juga semakin dipercepat dengan adanya dukungan kebijakan desentralisasi sejak tahun 2000 (Vikkey, 2012).

Selain melibatkan masyarakat lokal, perluasan perkebunan sawit tersebut juga diikuti program transmigrasi dan migrasi dari daerah-daerah lain ke daerah-daerah sentra perkebunan sawit yang sedang berkembang.

Misalnya pada era pelaksanaan PIR di Riau, pemerintah juga mentransmigrasikan masyarakat dari Pulau Jawa ke Riau (Appresian et al, 2020).

Komentar Via Facebook :